こんにちは、庄文堂の近内です。

Colebrook Boson Saunders社で最もポピュラーなモデルであったフローの後継機が登場です。

仕様はこちら

品番:MM-FLO/013/001/●(W ホワイト / B ブラック / S シルバー)

モニター重量範囲:2~7kg

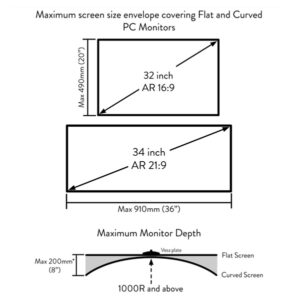

対応モニターサイズ:横幅910mm 縦幅490mm 奥行き200mm まで(目安 16:9/1000R/32インチ 21:9/1000R/34インチ)

対応湾曲率:1000R以上

VESA規格:75mm / 100mm

今回パッと仕様を見た感じ目を引いたのはモニター重量範囲が2~7kgに変更されたことです。以前は3~9kgでしたからね。

でも実際の話をすると、昨今モニターは大型化と軽量化が進んでおり、2~3kgのモニターってたくさんあるんです。加えて7~9kgは少なめ。業界のコアな部分のレンジが2~7kgという事で、フローナウはここに納まったんだと思います。

制御における心臓部ともいえるスプリング部分はデュアルレートスプリングというスプリングが採用されています。スプリング部分の隙間に幅を持たせて、弱いテンションにはより弱く、強いテンションには一気により強くテンションを出せるようになりました。

ウエイトコントロールゲージも2~7の表示で、実際の対応範囲と連動するようになりました。昔のフローは3kgからなのに目盛りは2からでしたから。

今回のフローナウの登場で、0~2kg / 7~9kgはオーリン モニターアーム(0~9kg)で、2~7kgがフローナウ。9~18kgはフローX モニターアーム(3~18kg)でカバー出来るという事になりました。

たまに質問を受けるんですよね。0kgって何をマウントするんですか?って。紙です。贅沢な使い方ですが、紙をマウントするために使います。本もですね。

また、旧型のフローはカーブやウルトラワイドというモニターが世に出る前の設計でしたので、どうしても重量範囲内でも制御できなかったりしたんですよね。使っているうちにモニター上部が頭を下げるように垂れてきてしまう。

この問題に対応すべく、アップデートされたのがVESAと連結するダイヤモンドDリングです。

旧フローのDリングは円筒状でした。今回採用されたダイヤモンドDリングは角を作り滑りにくくなっています。フローXで採用されているものと同じですね。加えて制御部分で摩擦調整も行われていますので、適正なモニターを使用すればモニターが垂れてしまう事が大きく減るのではないでしょうか。

実際触れてみるとその差は歴然で、私は思わず声が出ましたよ。

カーブモニター用に対応湾曲率やモニターの対応サイズなんかも明確に表示されるようになり、より分かりやすくなったのではないでしょうか。

対応している湾曲率は最大1000Rです。最大という言葉で数字を見てしまうと1500Rや1800Rはダメなの?となりがちですが、結論から申し上げますと1500Rも1800RもOKです。

湾曲率は数字が大きくなるほど緩やかになります。

最大1000Rというのは、対応する中で一番キツいカーブが1000Rですよという事になります。

ちなみにラップトップマウントは今までフロー/オーリン兼用となっていましたが、今後はオーリン用という事で区別されます。が、実際実機で確認したところ、ラップトップマウントは普通に使用できます。便利ですからね。積極的に使っていきたい製品です。

必ずクランプが必要です

モニターアームを固定するためにはクランプが必要です。たくさん種類があります。一般的には、汎用性のある最もポピュラーなスプリットクランプとセット販売をしているケースが多いです。

スプリットクランプはデスクに固定する部分をスプリット(分割)して調整する事で天板の厚み13mm~65mmに対応します。下部からネジを締め上げて設置します。

ほとんどのユーザーはこれだと思います。

トップマウントクランプはスプリットクランプが下部からネジを締め上げていたのに対して、上からネジを締め上げます。作業性が良いですが、天板の厚み12mm~25mmに対応と、厚みがあるデスクには対応していません。

これらのクランプは天板に挟み込むため、障害物があると挟み込めないため設置不可です。

このほかにも天板に穴を開けるスルーデスククランプや、グロメットクランプがあります。

エクステンデットハイトという立ち上がりが20cm高いクランプもあります。

お客様の環境に合わせて、最適なものをお選びいただければと思います。勿論、分からなければご相談ください。

CBSのクランプについて

最後に

UKでローンチしたタイミングで一度実機は触ってモニターもマウントして試したんですが、この記事を書いている5月13日現在、実機は弊社に届いていません。21日入庫予定ですね。

それでは、また次回。